초등 임용 1차 공부 (5)스터디

무사히 최종합격을 했으므로 임용 후기를 마저 써보도록 하겠습니다.

1차 스터디는 총 5개를 했다. 짝스가 2개, 4명이서 문제내기 하나, 생활스터디 하나.

[짝스터디 with 타 강사 수강생 1, 2]

내 주변에는 위재권 수강생이 없었기 때문에 짝스를 다른 강사 수강생들과 했다. 타 강사 수강생들과 했기 때문에 서로 진도가 달랐다. 이렇게 쓰면 체계적으로 보일 것 같은데 아무래도 강사가 달라서 무작정 해본 것이 많다.

(1~2월) 짝스1과는 처음 겹치는 과목이 생길 때까지는 생활 스터디에 가까웠다. 집에서 줌을 켜거나 도서관에서 만나 정해진 시간동안 함께 공부했다. 그것도 지루하면 서로 배운 것을 조금씩 가르쳐주기도 했다. 우리가 학교에서 배운 것 중에 어떤 것이 나오는지 이야기하거나 했다.

겹치는 과목이 생기고 나서는 여느 짝스처럼 문답을 했다. 다만 다른 짝스와 다른 점은 새로 겹치는 과목이 등장할 때까지 그것만 반복했다는 점이다. 그래서 짝스1과는 1월 내도록 실과만 한 것 같은 기분이 든다. (실과를 얼마나 했는가 하면, 한 달 동안 실과를 전혀 안 봐도 모르는게 없었다...)

짝스2와는 아침에 모닝콜로 역량 말하기로 시작했다. 아침 8시에 졸리는 목소리로 '국어 핵심 역량은 뭐게?'라고 물어봤다. 본격적인 스터디는 조금 천천히, 1월 말쯤 시작했다. 처음에는 서로 책을 바꿔 보면서 필기를 옮겨썼다. 내 책에 백구 필기를 옮겨 쓰고, 짝스원 책에 위재권 필기를 옮겨 썼다. 이때, 위재권 필기와 백구 필기는 서로 다른 색으로 적었다. 3과목 정도 이렇게 하다가 번거로워서 관두었다.

여기에 더해 부족한 부분을 미리 약속하고 문답했다. 국어 모형 외우기를 3일 정도 한다든지. 의외로 이게 힘들었다. 왜냐하면 나는 위재권 수강생이라 모형 단계명은 대충 외우고 무슨 활동하는지만 외웠고, 백구 수강생은 단계명 위주로 달달 외워왔다.

(3월 이후) 짝스1과는 기존에 하던 방법을 이어갔다. 다만 학기 중에는 바빠서 횟수가 뜸해지기는 했다. 생각나면 요즘 무슨 과목 하는지 물어보고, 몇일에 만나서 그 과목 문답하자고 약속했다. 물어볼 때는 자기 자료로 물어보았다. 서로 강사가 달라 낯설어 하는 내용이 생기면 교재를 보여주었다. 그럼 그 내용은 다시 내 교재에 옮겨썼다.

8월까지 그렇게 했다. 초반에 여유로웠던 댓가로 7, 8월이 아주 타이트했다. 한 주 만에 과학 끝내고, 3일만에 사회 끝내고...

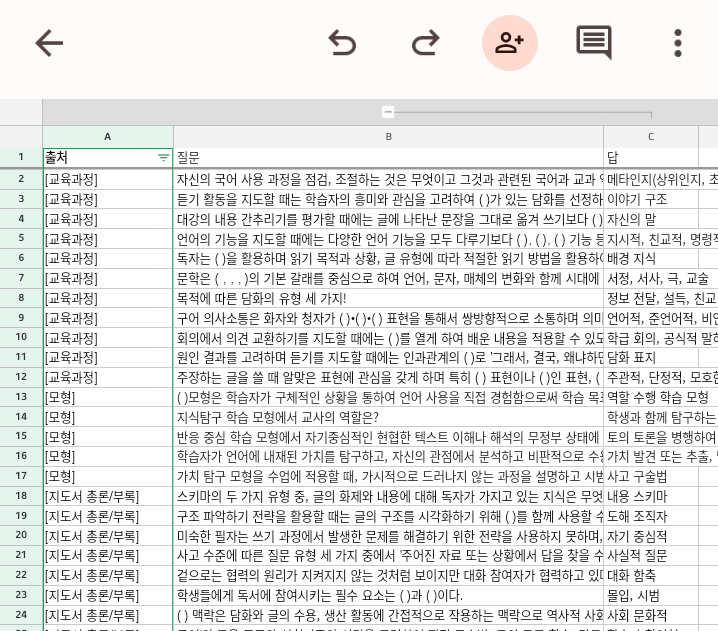

짝스2와는 밴드 스터디를 시작했다. 기본이론을 하루에 3문제씩 밴드에 냈다. 교육과정, 모형, 지총 상관없이. 과목은 랜덤. 저녁 9시가 되면 업로드하고, 자기 전에 답을 달아두었다. 서로 강사가 달라 다른 내용이면 교재 사진을 찍어 올려 두었다. 주6일 하루에 3문제 만만치 않다. 백구 강조점은 이걸로 거의 다 알게 되었던 것 같다. 내가 아파서 그만둔 6월까지 이렇게 했다.

이 방식은 내가 아주 추천하는 방식 중 하나이다. 답까지 달고 나면 스프레드시트 공유문서에 옮겨두었다. 이렇게.

짬이 날 때면 스프레드시트에 들어가서 눈으로 훑었다.

나는 스제트는 맞지 않았다. 내가 쓴 말도 아니고 원문 그대로의 말도 아니라 외워지지도 않았을 뿐더러, 문제에 대한 답을 외우는 것이 아니라 답의 위치를 외우게 되었기 때문이다.

돌이켜보면 이렇게 만든 스프레드시트가 나의 스제트였다.

각론 밴드 문제 내기(4인, 각론 시작 이후~7월)

백구 3명에 나 하나였기 때문에 초반에 우리끼리 고민이 좀 많았다. 그리고 이 스터디 구성원들은 시간을 효율적으로 쓰고 싶었다. 내가 기본이론 스터디에서 쓰던 방법을 적용해서 각론 문제 스터디를 했다.

규칙은 (1) 그날 배운 강의 위주로 내기 (2) 하루에 3문제씩 내고, 나머지 스터디원 3명이 답을 모두 달면 출제자가 답변 달기

이렇게 만들어진 문제들은 기본이론과 마찬가지로 스프레드시트에 정리했다.

나는 혼자 진도가 다르기 때문에 초반에는 기본이론 위주로 냈다. 예를 들어 백구가 음악을 안 나갔는데 내가 음악을 들었으면, 오늘 들은 각론 강의에서 본 악보를 보여주고 그 악보와 관련있는 내용 요소를 묻는다든지.

이렇게 했을 때 장점은 그날 배운 것을 복습하게 된다는 것이다. 문제를 내면서 책을 한 번 본다. 다른 사람이 낸 문제를 풀면서 또 한 번 책을 본다. 내가 낸 문제 답을 달면서 또 다시 책을 본다.

같은 강사끼리하면 서로 진도 체크가 되는 것 같았다. 어? 철수가 왜 아직 34강 내용이지? 어제도 저기였는데? 하는 식으로. 강사가 다르면 서로의 강조점을 자연스럽게 알게 된다. 아, 나는 암발아씨앗은 상추만 생각했는데 백구는 당근에 줄을 쳤구나. 하고.

단점은, 관리하는 사람이 필요하다는 것이다. 내가 아파서 잠시 손을 놓으니 문제 내기만 해고 답을 안 달았다. 규칙을 확실하게 만들어두는 쪽이 좋다.

(교직 논술 스터디로 시작한) 생활스터디와 함께한 프로그램

동기와 후배들이 지금도 엄청 웃는 논술스터디. 왜냐하면 5월쯤부터 시험칠 때까지 하루 온종일 붙어있었는데 단톡방 이름이 교직논술이기 때문이다.

처음엔 논술스터디였는데, "내일 같이 공부할 사람?" "내일 9시에 볼까?"하더니 나중에는 "내일부터 9시에 안 오면 벌금" "오프는 일주일에 하루 지정" 이렇게 되었다. 이 스터디 없었으면 난 못 붙었다.

서로 진도도, 강사도 달랐다. 그래서 똑같은 걸 정해두고 하지는 않았다. 그래도 우리가 했던 것을 몇 가지 적어보려고 한다.

(규칙) 공식적인 규칙은 3가지. 도망가면 잡으러가기, 도망가도 잡혀오기, 스트레스 받으면 맛있는 거 먹자고 하기.

사람이 도망가고 싶을 수 있고, 죄책감이 들 수도 있고, 공부가 꼴보기 싫을 수 있다. 다 이해한다. 하지만 도망가더라도 잡혀와야 한다.

이 스터디의 좋은 점이 다들 식비를 아끼지 않는다는 것이다. 스트레스를 받거나 진지하게 할 말이 있으면 반드시 맛집에서 했다. 일주일에 한 번은 외식 -여기서 외식이란 학교에서 '차'를 타고 나가서 먹는 것을 의미한다.- 했다. 늘 붙어있으면서 서로 갈등이 없을 수 없었지만 이런 규칙이 있어 대화로 풀 수 있었던 것 같다.

그 외에 암묵적인 규칙으로, 딴짓하면 현실로 돌아오라고 말하기, 미안하다고 말하더라도 빠지지 말기, 자유롭게 얘기하기 등이 있었다. 마지막이 중요하다. 우리는 침묵 속에서 공부하지 않았다. 공부하다가 내가 이전에 놓쳤던 것이 있으면 "자~ 모두 기억해. 우당탕탕의 표준어는 우당탕퉁탕이아!"라고 이야기 하고, "피드백 유형에서 elicitation이 왜 외재적 피드백인지 아는 사람?" 하고 질문했다. 그러면 다들 자기 자료를 뒤져서 보여주고 알려주었다. 내 컨디션이 안 좋아서 눈에 글이 안 들어와도 귀로 들어오니 어떻게든 공부가 되었다.

(교육과정 빈칸) 요일별로 과목을 정해 매일 교육과정 빈칸을 채웠다. 12개 과목을 2주에 걸쳐 나누고, 6명이서 각자 요일을 하나씩 맡아 빈칸 만들고 뽑아왔다. 다 외우지도 못하고 못 쓰는 칸이 더 많더라도 일단 했다. 바꿔서 매기고, 틀린 답을 써줬다. (그리고 서로 많이 틀려서 미안하다고 사과했다.)

빈칸이 눈에 익으면 다시 제비뽑기를 해서 다른 사람이 새로 빈칸을 뚫었다. 그럼 다 안다고 생각했던 교육과정이 대단히 낯설어진다.

외우는 것보다 교육과정을 한 번이라도 더 보는 것에 의의를 뒀다. 모르면 최대한 유추해서 썼다. 이게 실전에서 꽤 도움이 되었다. 처음 유추해서 쓸 때는 말도 안 되는 것을 썼지만 점점 말이 되는 것을 쓰게 되었다. 모르는게 나와도 쓰는 습관을 들이게 되었다.

그리고 누가 말로 교육과정을 물어보면 몰라도 연필을 쥐어주면 떠올려내는 기가 막힌 경험을 하게 되었다.

(공언하기) 서로 강사도, 진도도, 공부 스타일, 성격 모두 달라 같은 공부를 하기는 어려웠다. 대신 매일 공언하기를 했다. "난 오늘 국어 다 보고 갈거야." "난 강의 3개 듣고 복습할거야." 이렇게 말해두면 공부하다 딴 짓할 때 누군가의 목소리가 들린다. "너 국어 다 했어?"

장기적으로도 공언하기를 했다. "24일까지 국어 단권화 마치겠어."

스스로 할 수 있는 만큼만, 느리더라도 멈추지 않고 나가는 데 도움이 되었다.

(기출문제 방탈출) 8월초까지 기출문제 푼 사람이 한 명도 없어서 실시한 특단의 조치. 매일 과목을 하나 정해서 그 과목 10개년 기출문제를 다 풀고 오답노트할 때까지 퇴근할 수 없다. 오답노트까지 마치면 강의를 듣든, 퇴근을 하든 자유.

조금 더 일찍할 걸이라는 생각마저 들었을 정도로 만족했던 프로그램이다. 체계적으로 기출 분석을 하지는 않았지만 2주간 10개년 기출문제에 푹 담궈지고 나니 최근에 무엇이 나왔는지, 어떻게 공부해야 하는지가 보이게 되었다. 그리고 어디를 버릴지도 정할 수 있었다.

다 같이 모여서 기출문제 푸는 것, 추천한다. 왜냐하면 이 시험이 모범답안이 없는 시험이기 때문이다. 함께 풀고 함께 매기면서 "이게 왜 답이 아니야?"하고 물으면 "그거 이 책에서는 답이라는데?" "이 단어가 빠지면 오답 아니야?"라고 토의하면서 답안 작성 하는 법을 익혔다.

단, 이걸 할 때는 무조건 첫날, 아무것도 모를 때 국어를 해야 한다.

(청문회) 각론이 끝난 시점부터는 9시에 청문회를 했다. 돌아가면서 2문제씩 과목 랜덤으로 물어보는 것이다. 친구 ㄱ에게 ㄴ이 2문제, ㄷ이 2문제, ㄹ, ㅁ, ㅂ... 그다음에는 친구 ㄴ에게 ㄷ이 2문제, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㄱ... 이런 식으로 말이다.

생활 스터디를 하는 모든 사람에게 추천하고 싶은 방식이다. 효과가 아주 만점이었다.

(따로, 또 같이) 6명이서 융통성 있게 공부했다. 각자 스타일대로 공부를 하되, 방 탈출, 교육과정 빈칸, 청문회 등은 함께 했다. 따로 하다가도 같이 시간 재고 같은 모의고사를 풀었다. 시험 전날에는 치는 지역으로 나뉘어서, 세 명이서 늘 하던대로 했다.

이 융통성이 우리가 끝까지 함께 할 수 있었던, 공부를 끝까지 꾸준히 할 수 있었던 비결인 것 같다.

우리가 수능 공부할 때도 옆 친구와 나의 공부 방식이 다르고, 학원이나 인강이 달랐다. 고등학교 때는 그런 것을 낯설어 하고 배척하지 않았을텐데 유독 임용 공부에는 모두가 하는 길을 따라가려는 것 같다.

스터디도 마찬가지다. 짝스해라, 기본이론이랑 각론이랑 따로 해라, 여러 가지 말이 있지만 그건 별로 중요하지 않은 것 같다.

나랑 같이 스터디 한 사람들 인강 종류만 4개였고, 누구는 인강 속도에 맞춰가는 반면 누구는 인강이 몇 십 개씩 밀려 있었다. 구성원도 대체로 친한 동기들, 친한 동아리 사람들이었다. 운영 방식도 그때그때 이대로 괜찮은지, 보완해야 하는지 판단하고 얘기해서 바꾸고 만들었다.

스터디가 성공하는 데에 어떤 방식으로 하느냐는 그다지 중요하지 않은 것 같다. 놓지 않고 하는 게 중요하다. 서로 놓지 않게 잡아주는 것도.

무엇보다 서로 경쟁자가 아니라 같은 길을 걷는 도반으로 여기는 게 가장 중요한 것 같다. 서로 견제하느라 제대로 하지 않으면 그저 시간만 보내게 될 뿐이다.